お洒落なロゴは、センスだけで生まれるわけではない。誰に何を伝えるかという設計と、使う場面で崩れない運用の積み上げで決まる。この記事はイラレやCanva未経験の人でも迷わないように、考え方と手順、配色・書体・形の選び方、実使用での見え方チェック、最後にFAQまでを一気通貫でまとめた。要点は次の三つだ。

一つ、最初に目的と相手と使用場面を一文化する。二つ、形と文字は単色・小サイズで成立させてから色を足す。三つ、名刺やSNSなど本番の見え方をテストし、ガイド化して運用する。これが長く使える“お洒落”の最短ルートになる

Contents

お洒落の正体を分解する

お洒落は主観の好みではなく、主観と客観と適合の掛け算で生まれる。主観は自社らしさ、客観は誰が見ても整って読めること、適合は業界やターゲットの期待とのズレが小さいこと。ロゴはブランドの顔であり、最初に目に入る記号だから、ここがブレると全体が古く見えたり安っぽく見えたりする。

基礎の軸はシンプル、記憶性、普遍性、意味、汎用性。これらは入門ガイドでも強調される定番基準で、初心者ほど素直に守った方が仕上がりが安定する。

まずは地図を描く

制作に入る前に、紙一枚で次を言い切る。

誰に、何を約束し、どんな印象で覚えられたいか。どこで使う予定か(名刺、Web、SNSアイコン、帳票、看板、アプリ)。これが配色・書体・形の判断基準になり、AIで案出しする時の指示文の核にもなる。

短い例

地域の子育て世帯に、手頃で安全な惣菜を提供する。覚えられたい印象は温かい、清潔。使用場面は名刺、店舗サイン、インスタのアイコン、チラシ。

作り方の全手順(AI前提の5ステップ)

手を動かす順番だけ先に把握しておくと迷わない。

- 目的・相手・使用場面の一文化

- 競合の見え方と類似傾向を軽く調査

- 方向性を分けて案を量産(ロゴタイプ/シンボル/組み合わせ)

- 客観基準で二者択一まで絞る

- 実使用モックで見え方を確かめ、ガイドに落とす

ステップ2では、同業のロゴがどのトーンに寄っているかを把握し、「何が似て見えるのか」を言語化しておくと差別化の勘所が見える。

AIで迷子にならない指示の出し方

最初から色に走らず、単色で骨格を作る。ロゴタイプは太さ違い・字間違い・大小を三案、シンボルは事業メタファー一つにつき抽象度違いで四案、組み合わせは縦横二案。合計九案前後を出してから機械的にふるいにかける。

指示文のコツ

単色で成立、線は均一、最小10mm幅で可読、白黒可、暗背景用の反転版も想定。こうした制約を入れると“雰囲気だけの描き込み過多”を防げる

配色の考え方と落とし穴

色は感情を強く動かすが、使いすぎると散漫になる。基調一色と補助一色、白黒から始めると設計ミスが少ない。赤は行動性、青は誠実、緑は安心など一般的な連想を手掛かりにしつつ、業種の期待値と齟齬がないかを確認する。

印刷や看板、画面で見え方が変わるため、CMYKとRGBの両方で近似が確保できるかをモックでテスト。テンプレ記事や入門ガイドでも、色数の絞り込みと配色の秩序が分かりやすく解説されている。

配色パレット例

色は基調一色と補助一色、白黒から始めると迷いにくい。まずは近いパレットを選び、必要に応じて彩度や明度を微調整する。

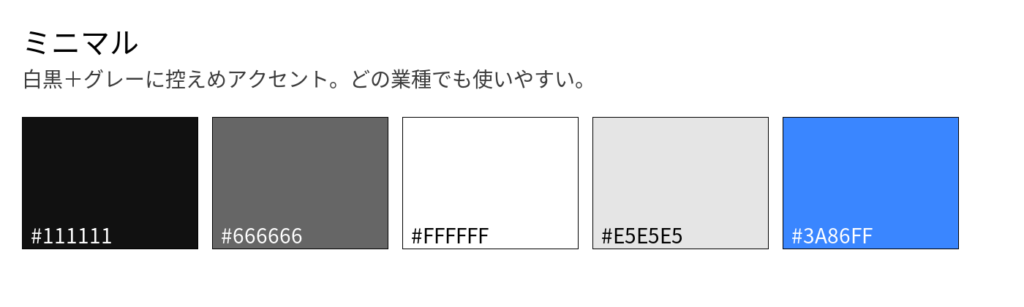

汎用で迷ったら

ミニマル配色|#111111 #666666 #FFFFFF #E5E5E5 #3A86FF

どの業種でも使いやすい。まずは基調と補助を決め、白黒運用を確かめてから色数を増やす。

チェックのコツ:10mm以下に縮小した名刺印刷やSNSアイコンで、文字が沈まないか確認する。

業種別のおすすめ

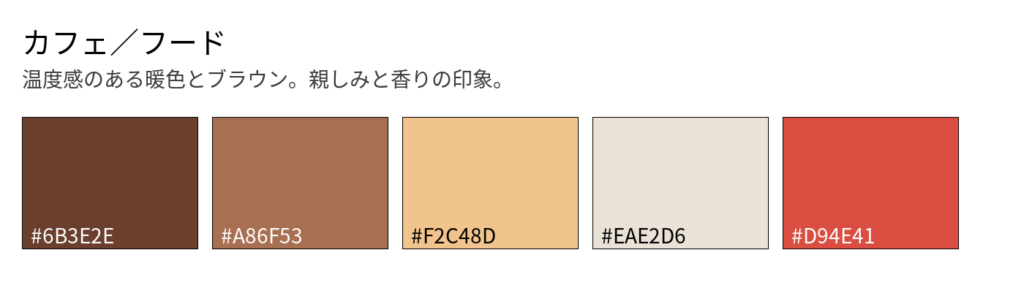

カフェ/フード|#6B3E2E #A86F53 #F2C48D #EAE2D6 #D94E41

温度感と親しみを出したい飲食に。

チェックのコツ:茶色と赤系が重い印象にならないよう、必ず白やベージュを背景に試す。

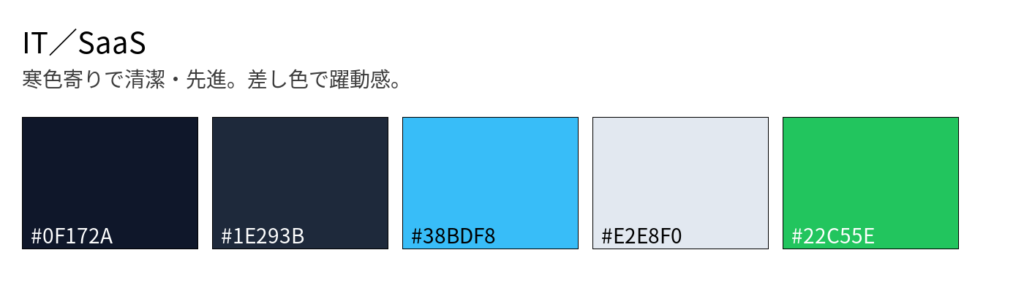

IT/SaaS|#0F172A #1E293B #38BDF8 #E2E8F0 #22C55E

清潔感と先進性。UIにも馴染みやすい。

チェックのコツ:青と緑を両方使う場合、比率は7:3以内に抑えると安定感が出る。

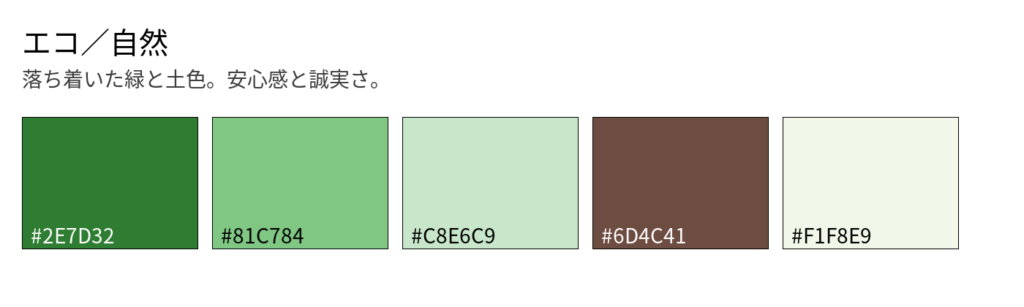

エコ/自然|#2E7D32 #81C784 #C8E6C9 #6D4C41 #F1F8E9

安心感と誠実さを出したいときに。

チェックのコツ:緑はモニターと印刷で色味が変わりやすいので、CMYKで試し刷りを。

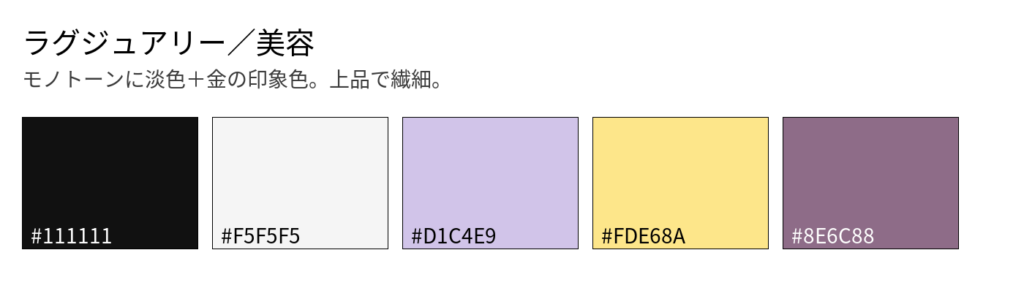

ラグジュアリー/美容|#111111 #F5F5F5 #D1C4E9 #FDE68A #8E6C88

上品で繊細なトーンに。

チェックのコツ:金や薄紫は暗背景で沈みやすいので、反転版の見え方も必ず確認する。

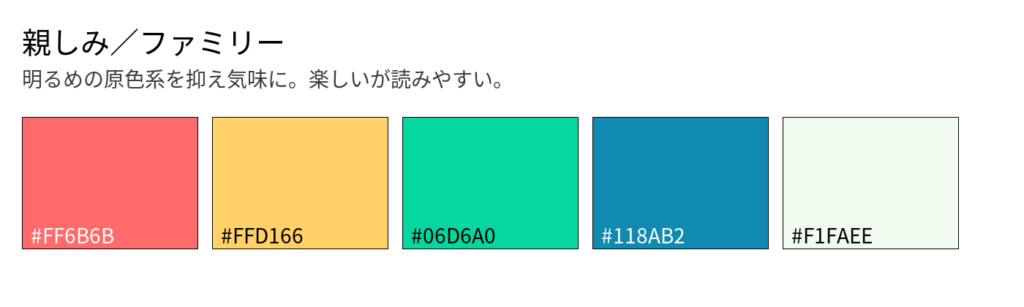

親しみを前面に出したいとき

親しみ/ファミリー|#FF6B6B #FFD166 #06D6A0 #118AB2 #F1FAEE

楽しい印象にしつつ可読性を確保。

チェックのコツ:子ども向けや地域用は彩度を少し下げると、長く使っても目に優しい。

書体と文字の設計

書体はロゴの人格。ゴシックの太めは現代的で力強く、細いセリフやスクリプトは上品・繊細。まず読みやすさを最優先に、太さ、字間、大小のバランスで印象を制御する。ロゴタイプの作り方を詳述する実務コラムでも、既存フォントをベースに骨格を整える手法が推奨されている。

書体の数は絞る。非デザイナー向けのチェックリストでも、書体の制限とスペース設計の重要性が繰り返し示される。

形の決め方とミニマルの効能

形は要素を減らすほど縮小に強く、媒体が変わっても崩れにくい。幾何の骨格、曲線・直線の比率、角丸か直角かなど、最初に“骨”を決めると後工程が速い。実例系のまとめでも、シンプル・ミニマルを起点にスタイルを一語足して具体化する方法が提案されている。

実使用での見え方チェック(崩れやすい所を先に潰す)

名刺、Webヘッダー、SNSアイコン、帳票、看板。10mm幅や32px角で読めるか、白黒や単色で成立するか、暗い背景や写真上でも沈まないかをモックで確認。問題が出たら、線を太く、要素を削り、反転版や単色版を用意する。ノンデザイナー向けの指南でも、スケールやスペースの扱いが基本事項として扱われる。

業種別の勘どころ(要点だけ)

飲食・カフェは暖色やブラウン、丸みと手書き風で温度感。ただし記号の直描きは凡庸になりやすいので、抜きや線の太さで差別化。

美容・サロンはモノトーンに一点アクセント、細いセリフやスクリプト。可読性の確保を忘れない。

IT・SaaSは寒色やグラデ、幾何。流行の盛りに寄せすぎず骨格はミニマルに。こうした“らしさの入口”は日本の事例まとめでも一貫して示されている。

参考になる設計パターン表

| タイプ | 使いどころ | 強み | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ロゴタイプ(文字中心) | 名前を覚えてほしい時 | 読みやすく管理しやすい | 字間・太さで性格が変わる。小ささで潰れやすい細字は避ける |

| シンボル(記号中心) | 言語に依らない識別 | 小サイズやアイコンに強い | 意味が曖昧だと伝わらない。単色で成立させる |

| コンビネーション | 用途で分解して使い分けたい時 | 汎用性が高い | 比率と間隔のルールをガイドで固定する |

この分類と使い分けは、ロゴタイプの実務記事でも“状況に応じて選ぶ”と整理されている。

自作・外注・ハイブリッドのリアル

自作は初期コストが低く試行回数を稼げる。外注はプロセスと再現性に強みがある。プラットフォームの解説や事例集では、予算と納期、修正回数、著作権の取り扱いまで事前確認の重要性が繰り返し触れられる。

失敗パターンと手当て

要素の詰め込みすぎは縮小で崩れる。単色で成立するまで削る。

色頼みは危険。形と余白で読ませる。

書体の多用は統一感を失う。数を絞る。

似て見える理由を言語化し、線の方向や比率、ネガの抜きで差別化する。実務者コラムやまとめ記事でも、これらは共通の落とし穴として挙げられる。

公開前チェックリスト

- 10mm幅、32px角で読める

- 白黒、単色でも成立する

- 暗い背景、写真背景でも読める版がある

- 色数は基調一色+補助一色から開始

- 書体は必要最小限で統一

- 名刺、Web、SNS、帳票のモックを確認

- 最小サイズ、余白、NG例、色コード、データ形式をガイドに明記

この辺りは入門ガイドやチェックリストの共通項。

ガイドライン雛形(コピペ編集用)

基本形は横組みカラー。暗い背景では白反転版。写真上は単色版を推奨。

余白はロゴ高さの一定比率、最小サイズは幅20mm、デジタルは32px。

色はブランドカラーと補助色を定義し、白黒運用時はK100とK0。

ロゴタイプの書体名、本文・見出しの推奨書体名を記載。

禁止は縦横比変更、色の勝手な変更、独自の縁取りや影、低解像度拡大。

納品データはAI、SVG、PDF、PNG、利用場面ごとのサイズプリセットを添付。

7日で仕上げるロードマップ

1日目 一文ブリーフを作る

2日目 競合の見え方と使用場面を棚卸し

3日目 AIで三方向の初期案を量産

4日目 客観基準で二者択一に絞る

5日目 配色と書体を詰め、縮小と白黒で検証

6日目 名刺・Web・SNSのモックで見え方を調整

7日目 ガイドに落として関係者へ共有

よくある質問(FAQ)

Q. お洒落に見せる一番の近道は

A. 要素を減らすこと。単色で成立する骨格づくりと、余白と間の管理が近道。

Q. 何色から始めるのが安全か

A. 基調一色、補助一色、白黒の三系統で開始。印刷と画面の双方で近似が取れるかモックで確認する

Q. 文字だけのロゴは地味にならないか

A. 字間と太さ、大小の設計で人格は出る。既存フォントをベースに骨格を整える実務手順が有効。

Q. テンプレの寄せ集めになりそう

A. 似て見える理由を言語化し、線の方向、比率、抜き、空白で差別化する。ジャンルごとの“らしさ”は入口に過ぎない。

Q. 非デザイナーでも品質を担保できるか

A. 書体の制限、スペースの尊重、サイズ検証などの基本ルールで十分に底上げできる。チェックリストを併用する。

まとめ

お洒落なロゴは、好みの足し算ではなく、設計と運用の引き算でできあがる。最初に一文ブリーフで目的と相手と場面を固め、単色・小サイズで成立する骨格を作り、名刺やSNSなど実使用での見え方を反復テスト。最後にルールをガイド化する。この地味な順序を守れば、初心者でも長く使える“お洒落”に確実に到達できる。

0120-962-165

0120-962-165