ロゴは、クリニックや医療機関の “顔” のひとつ。患者さんがあなたの施設を選ぶとき、無意識にロゴから信頼感・安心感を受け取っていることが多い。特に医療分野では、「見た目が安心できるかどうか」が選択の大きな要因になる。

でも、「ロゴなんてデザインが苦手だし、Adobe IllustratorもCanvaも使ったことない」「どう始めたらいいかわからない」──そんなあなたに向けて、基本原則から具体ステップまでを、初心者にも丁寧に解説する。

Contents

ロゴが医療機関において果たす役割

なぜ医療・クリニックでロゴが重要か?いくつかの視点で整理しよう。

- 第一印象・信頼のゲート

患者さんは「このクリニック、大丈夫かな?」と感じながら探すことが多い。ロゴは無意識のうちに信頼感を左右する入り口となる。 - ブランド(信念・特徴)の可視化

あなたの診療方針、専門性、理念(たとえば「やさしさ」「清潔」「先端医療」「地域密着」など)を、ロゴで象徴的に伝えられる。 - 記憶・識別性

同じ地域に複数の病院・医院がある中で、名前だけでなく、“見た目” で覚えてもらう助けになる。 - 統一的なデザイン基盤

ロゴを作ると、名刺、看板、パンフレット、ウェブサイト、診察券など、すべてに共通のデザイン軸(色・フォント・余白感など)を持たせやすくなる。 - 信頼構築の補強ツール

医療は「人の命・健康に関わる」分野。専門的・責任ある印象を演出することで、「安心して任せられる感覚」を補強できる。

つまり、ロゴはデザインの問題だけではなく、「信頼・安心・専門性」という医療機関の本質的価値を視覚で支える役割をもつ。

信頼感を高めるロゴの基本要素

ここが最も大事な「設計のルール」。各要素を理解し、いいロゴを練っていこう。

色(カラー)がもたらす心理効果

色は感情・印象に直結する。医療ロゴでよく使われる色と、その意味を押さえておこう。

| 色 | 主な印象・意味 | 医療ロゴでの使いどころ例 |

|---|---|---|

| 青(ブルー) | 信頼・安定・冷静・専門性 | 多くの医療系ロゴで基本色に用いられる |

| 緑(グリーン) | 健康・癒し・安心感・再生 | 総合診療、地域医療、自然療法系などに適 |

| 白・薄いグレー | 清潔感・中立性・余白を生かす | 背景や空白として使って、他の要素を引き立てる |

| 赤 | 緊急性・注意・生命力 | 救急医療、救護、循環器などでアクセント的に使う |

| ピンク・パステル | 優しさ・ケア・柔らかさ | 産科・小児科・婦人科など、温かさを出したい診療科向け |

ただし、色の選びすぎ・派手すぎは逆効果になるので注意。基本的には 2~3色以内 に抑え、目立たせたい色はアクセントとして使うのが王道。

また、文化・地域によって色の意味合いは変わるから、ターゲットとなる患者層の感覚も意識しよう。

形・シンボル・アイコンの扱い

ロゴを構成するアイコンやシンボルは、「何を象徴させたいか」が鍵になる。以下の考え方が基盤になる:

- 象徴性を持たせすぎない

たとえば、医療の「十字」「ハート」「人+十字」「聴診器」「波・ライン」などは使われすぎており、オリジナリティを出すのが難しい(ただし受け入れられやすい)。 - 抽象化・シンプル化

具体的なシンボル(たとえば人体、手など)を図案的に抽象化・簡略化して、印象を失わずコンパクトにする。 - 意味を込める

「つながり」「成長」「安心感」「接点」「循環」など、あなたのクリニックの理念を形で表現できないか考える。 - バランスと構成

シンボルと文字の関係、余白との兼ね合いを見ながら、見た目が重すぎず軽すぎず、落ち着いたフォルムを優先。

形においては、線の太さ・角の丸み・シンメトリー性も重要。丸みを帯びた柔らかい形は親しみを感じさせ、直線・鋭角形は専門性・シャープさを感じさせる。

タイポグラフィ(文字・フォント)

ロゴの文字部分(クリニック名やキャッチコピー)をどう扱うかで、印象が大きく変わる。

- 読みやすさを最優先

ロゴは小さくなることも多いため、細すぎる線や極端な装飾フォントは避けるべき。 - フォントの選択

サンセリフ体(ゴシック系)はモダンでクリア、セリフ体(明朝系など)は格式・伝統感を出せる。 - 字間・余白

文字が詰まりすぎて読みにくくなるのを避ける。十分な行間・字間を設けてゆとりを持たせる。 - フォントの組み合わせ

ロゴ内でメイン見出しと副題を別フォントにする場合は、相性をよく考える(例:太字+細字、 serif+sans-serif の組み合わせ)。 - カスタム処理

字の一部をシンボルと結びつける(文字の一部を医療アイコン風にアレンジ)など、オリジナリティを出す工夫もあり。

シンプルさ・余白・見やすさ

“余白”や“ミニマル”なデザインが最終的に信頼感を損なわないロゴを生む。複雑すぎると印象がごちゃつき、逆に不信感を与えかねない。

- 情報量を抑える

ロゴに盛りすぎない。「院名+象徴図案+必要最低限のサブテキスト」の構成がベース。 - 余白の使い方

周囲に余白を取ることで、ロゴ自体が呼吸し、視覚的なノイズが減る。 - 線の太さの統一感

シンボル線・文字線の太さの調和を意識。違和感が出ないようにしよう。 - 単色・モノクロ適性

カラーで見栄えがよくても、単色・モノクロで使ったときに崩れないか確認する。

適応性(スケーラビリティ・応用性)

ロゴは、名刺・看板・ウェブサイト・診察券・ユニフォームなど、さまざまな媒体で使われる。だから「どこでも使える」ことが重要。

- ベクター(拡大縮小可能)形式で作る

Illustratorや他のソフトで、拡大縮小しても劣化しない形式(SVG、AI、EPSなど)が基本。 - レスポンシブロゴ

大きい版・中サイズ版・最小版(アイコンのみ)など、利用シーンに応じて変形できるよう設計する。 - 縦横・白抜き・黒抜き対応

色背景が変わっても見えるように、白ロゴ・黒ロゴバージョンを用意する。 - 小さく使ったときの可読性

例えばスマホ表示で縮小されたとき、名前がつぶれないか、マークが潰れないかを必ずチェック。

初心者でも始められるロゴ制作ツールと手法

ロゴ制作は専門ツール(Illustratorなど)が強力だけど、初心者でも始められる手段がいくつかある。段階に応じて使い分けよう。

紙とペンでアイデアスケッチ

最初からパソコンに向かう必要はない。むしろ紙と鉛筆で粗くアイデアを出すのが大切。

- 付箋や模造紙に “キーワード”(例:「安心」「地域」「つながり」「自然」「先端」)を書き出す

- それらを象徴できそうな形をいくつかスケッチ

- 複数案出して比べる

- 見やすいものを2〜3案に絞る

この段階で頭を整理しておくと、後のデジタル化がスムーズになる。

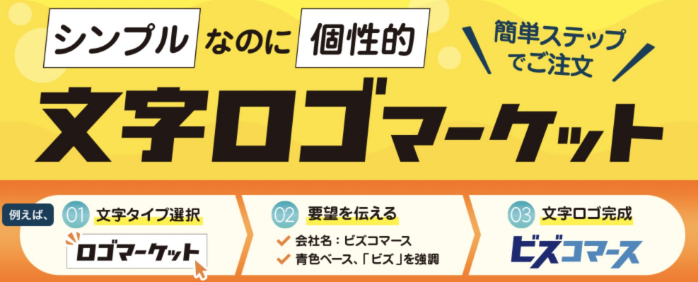

Canva・類似のオンライン簡易ツール活用

Adobe製品に慣れていない人でも、Web上で使えるツールを使えばロゴ案を形にできる。

- Canva や類似サービス(ロゴメーカー系)には無料テンプレートが豊富にある。 Canva

- テンプレートをベースに色、アイコン、文字を差し替えて自分らしさを出す。

- 「自動レイアウト」「アライン(整列)」「余白ガイド」などの機能を活用。

- 出来上がった案をSVG/PNG/PDFで保存し、単色バージョンも書き出す。

ただし、テンプレートをそのまま使うと他と似通ったロゴになりやすいので、必ず「カスタマイズ性」「独自要素の追加」を意識する。

プロに頼むときのポイント

どうしても自分で納得できないときは、プロ(ロゴ制作会社・フリーランス)に発注する選択もある。その際に失敗しないための注意点を抑えておこう。

- ブリーフ(仕様書)を丁寧に作る

理念・診療科・対象患者層・競合ロゴ・好みの雰囲気・NGな要素などを明文化 - 複数案を最低3案以上出してもらう

- 著作権・商標権の扱いを確認

納品後の利用許諾を明確にしておく - 修正回数・納期・納品形式を契約で決めておく

- 小さなアイコン版・モノクロ版・カラーバリエーションも含めてもらう

こうした点を守ると、後から「これじゃ使いづらい」「色が背景に溶けて読めない」などの失敗を避けられる。

ロゴ作成のステップ(初心者向けロードマップ)

実際にロゴを作るときの進行手順を段階に分けて示す。

迷いがちなところを先回りして説明。

コンセプト・キーワードを洗い出す

- まず、自院(あなたのクリニック・医療機関)の “らしさ・特色” を言葉にする

例:「地域密着」「小児〜高齢者」「先端医療」「家庭的」「女性を大事に」「無菌・清潔」 - それをさらに視覚化できそうな言葉に落とし込む(「つながり」「波」「ハート」「葉」「橋」など)

- キーワードから連想スケッチを出す

この段階がロゴの“軸”となるから、飛ばさず丁寧に。

参考ロゴのリサーチと分析

- 医療・クリニック業界のロゴを複数収集。良い点・弱点を見比べる

- ロゴの色使い・形・フォント・余白感・シンボル構成などを分析

- 「なぜこれが安心感を感じさせるか」を言語化してみる

- 競合(他の医院・クリニック)と差別化できる点を見つける

このリサーチによって、「既知の安心感要素」と「自院らしい独自性」のバランスを取るヒントが得られる。

スケッチ・試作・フィードバック

- 紙にアイデアスケッチ → 上位2〜3案選定

- それらを簡易ツール(Canva 等)で形にしてみる

- 周囲(スタッフ、友人、患者層の知人など)に見せて「信頼感あるかどうか」「読みにくいか」「違和感ある色か」を聞く

- フィードバックを反映して改良

この反復が、良いロゴを生む鍵。

デジタル化(ベクター化)

- 選ばれた案を Illustrator 等でベクター化

- カラーバージョン(本番用)とモノクロ版・単色版を作る

- レスポンシブ版(アイコンだけ、文字だけ、小サイズ用)も作っておく

テスト(黒白・拡大縮小・印刷チェック)

- 白黒にしても読めるかを確認

- 名刺サイズ・看板サイズ・ウェブバナーサイズなど、さまざまな大きさで表示チェック

- 印刷時に滲まないか、色ズレしないかを印刷業者でテスト

- 背景色(濃色・明色)で見え方に問題がないかを確認

もし小さいと潰れてしまう要素があれば、再検討して線を太くする・シンプル化するなど手直し。

最終決定と納品ファイル整理

- 最終版を確定

- 以下のファイルを揃えておく:

・カラーフォーマット(RGB/CMYK)

・ベクター形式(AI/EPS/SVG)

・PNG/JPEG(透過背景も含む)

・モノクロ版/白抜き版

・サイズバリエーション(アイコン版・縦横版など) - 利用規定・ガイドライン(色コード、最小使用サイズ、余白ルールなど)を簡単に文章化しておく

こうしておくと、将来ロゴを使うさまざまなメディアで混乱が起きにくい。

実例比較:良いロゴ・悪いロゴ(医療系)

実際の例を見比べると、原則の意味が腑に落ちやすい。ここでは言葉で比較してみよう。

| 比較点 | 「信頼感のある良い例」 | 「不適切・課題ある例」 |

|---|---|---|

| 色遣い | 清潔感のある淡い青+白、アクセントに緑 | ビビッドな原色+複数色使いすぎてごちゃつく |

| シンボル | 抽象的な波・結び目・円・つながりラインなど | 複雑すぎる人体イラストや図案、多重装飾 |

| フォント | 見やすいゴシック体またはモダン系明朝、字間確保 | 装飾フォント・筆記体・詰まりすぎ・縦長字体 |

| 余白感 | 文字・マークの周囲に適切余裕あり | 詰め込みすぎて息苦しい印象になる |

| モノクロ適性 | 単色化しても識別可能 | カラー依存すぎて単色にすると識別不能 |

| 小サイズ可読性 | 名刺サイズ・アイコン化しても読める | 縮小で文字潰れ、マークがギザギザになる |

具体的なロゴ分析も、引用先のデザイン系Webサイトで多く紹介されている。たとえば ManyPixels の「25 医療ロゴ例」では、シンプルで意味を持った構成が評価されている。

また「Designing Trust: The Impact of a Thoughtful Logo in Healthcare」では、Mayo Clinic のロゴがシールド型とシンプルな線構成で信頼感を出している例が挙げられている。

これらの実例を見ながら、自分のクリニックロゴ案と照らし合わせて強み・弱みを見つけるといい。

注意点・落とし穴と対策

ロゴ制作で初心者が陥りやすいミスと、それを防ぐ手法をまとめておく。

- 他のロゴを真似すぎないこと

「この病院のロゴいいな」と模倣しすぎると、著作権問題や独自性の欠如につながる。 - 複雑すぎる装飾の禁止

細かすぎる線・グラデーション・陰影・重ねすぎた要素は、小さくしたときに潰れる。 - カラー過多に注意

多数色を使うと印象が散る。2~3色程度に抑える。 - 読めない・判別できない文字

凝ったフォントや狭い字間は避ける。 - 最小使用サイズで潰れないか必ず確認

- 背景依存型ロゴへの依存

背景が変わると見えなくなるロゴは危険。白抜き版・濃色版も必須。 - 著作権・商標登録

他者が権利を持つ図案やフォントを無断使用しない。納品時に利用許諾を明確に。 - 運用を考えない設計

将来、Tシャツ・看板・Web・院内サインなどで使う際の適用性を最初から意識しておこう。

これらの注意点を頭に入れつつ、実践していくと失敗の確率が大きく減る。

FAQ:初心者がよく抱く疑問に答える

以下、初心者がロゴ制作で悩みやすい点を Q&A 形式で整理。

Q1:ロゴは絶対にプロに頼むべき?自分で作っても大丈夫?

A:自分で作ることも十分可能。ただし、「理念を可視化する設計力」「形式(ベクター形式など)の知識」「媒体展開力」が必要。最初は簡易ツールで試作し、どうしても納得できないならプロに依頼するのが現実的。

Q2:無料ツール(Canvaなど)で作ったロゴは信頼感が低くなる?

A:ツールそのものが悪いわけではない。ただしテンプレート依存すぎると、他と似た印象になることが多い。テンプレートを “素材” として使い、必ず自分オリジナルの編集・工夫を加えること。

Q3:ロゴに使う色、何色が適切?

A:2〜3色以内が無難。基調色+アクセント色+補助色の構成が基本。主要色は青・緑・白など、医療業界で受け入れられやすいものを選ぶ。

Q4:ファイル形式は何を用意すればいい?

A:

- ベクター形式(AI/EPS/SVG)

- 高解像度 PNG/JPEG(透過背景含む)

- モノクロ版/白抜き版

- サイズバリエーション(アイコン用、小サイズ用など)

Q5:名刺・看板など、他媒体に展開するときのコツは?

A:

- 小サイズでつぶれないことを最初にチェック

- 背景色の変化にも耐えられる白抜き版・濃色版を用意

- 余白ルール(ロゴ周囲に空けるスペース)を統一

- 色コード(RGB/CMYK)を正確に管理

Q6:将来変更・リニューアルしたくなったらどうする?

A:

- 最初から “改変余地” を残しておく(例えばシンボルと文字を分離した設計など)

- ブランドガイドラインを簡単に残しておく(色・フォント・余白ルールなど)

- リニューアル時は少しずつ変化させて “らしさ” の継続性を保つ

まとめ:信頼感を伝えるロゴを自分で育てよう

医療・クリニックのロゴには、「見た目のおしゃれさ」だけでなく、「信頼感・安心感・専門性」を視覚で伝える役割が強く求められる。だからこそ、色・形・文字・余白・適応性といった基本要素を丁寧に設計することが不可欠。

特に初心者の方は、最初から完璧を狙わず、まずは紙とペンでアイデアを出し、簡易ツールで試作、そして少しずつ改善していくスタイルがよい。最終的にプロに依頼する場合でも、このプロセスを自分で経験しておくことで、外注先とのコミュニケーションが円滑になり、後悔の少ないロゴができる。

0120-962-165

0120-962-165