ロゴは会社の顔。けれど、イラレもCanvaも触ったことがない初心者には「どこから手を付ければ…?」が本音だと思います。この記事は、検索キーワード「会社ロゴを作る時に絶対に知っておきたい5つのポイント」で訪れた方に向けて、最短でちゃんと使えるロゴに辿り着くための道筋を、AI活用を前提にわかりやすくまとめた“実務ガイド”です。プロが押さえる基礎原則を一次情報に当たりながら噛み砕いて解説し、最後にFAQも用意しました。

ロゴの良し悪しは、見た目の「かっこよさ」よりも、狙った場所で狙った効果を出せるかどうか。その土台をまず共有しておきましょう。ロゴの種類(ロゴタイプ、シンボルマーク、組み合わせ)や評価基準(シンプル、記憶性、意味、長期性、汎用性)は定番の考え方で、初心者でも理解できます

Contents

ステップ1:ゴールと相手を言語化する

いきなりデザインに触らず、誰に何を伝えたいかを一枚紙で言語化します。

ここで決めるのは、誰に、どんな印象を、どんな場面で届けるロゴか。制作フローの最初に「テーマ決定」「リサーチ」を置くのは定石で、この後の全部を楽にします。

考える順番の目安

- 事業の核(約束・価値・差別化)

- ターゲット像(年齢・選択基準・競合比較)

- 接点(名刺、Web、SNSアイコン、看板、帳票など使用場所の洗い出し)

ステップ2:かぶり・法務・市場の下調べをする

ロゴは“似たもの勝ち”ではありません。作る前に「かぶっていないか」を最低限チェック。先に検索・商標の目視確認をしておくと、後からの手戻りとリスクを大幅に減らせます。

最低限のチェック方法

- ・競合や同業のロゴをGoogle画像検索で確認

- ・国内商標のかんたん検索(J-PlatPat など)で主要ワードを当てる

- ・SNSアイコンでの視認を想定し、正方形内での見え方も確認する

ステップ3:AIでたたき台を素早く作る(文字案と記号案を分ける)

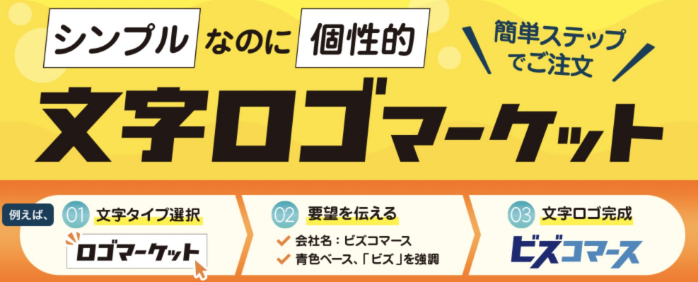

ロゴは大きく「文字中心(ロゴタイプ)」「記号中心(シンボル)」「両方(コンビネーション)」の3タイプ。AIに投げる時は、まずタイプを分けて複数の方向性を出し、その後で一本に絞ると迷子になりません。

たたき台の出し方(初心者向けプロンプト例)

- ・ロゴタイプ案:社名の読みやすさ優先。太さ違い、文字間、大小の3バリエーション

- ・シンボル案:事業のメタファー1〜2語+形容詞(信頼・迅速・温かい等)で4バリエーション

- ・コンビ案:上記を縦組み/横組みで2バリエーション

この段階は「量」を出して良いですが、評価軸は後述の5条件に沿って絞り込むこと。

ステップ4:5つの評価条件で絞る

良いロゴの条件はシンプル。次の5つでスクリーニングして合格点を超えた案だけを残します。

- シンプルでわかりやすい

- 記憶に残る

- 流行に振り回されない

- 意味やストーリーがある

- あらゆる媒体で使える(汎用性

「使える」の内訳には、縮小時の視認性、モノクロ変換、背景反転、正方形アイコン適性などが含まれます。

色と形の初歩

色は心理効果が強い一方で、媒体や国・業界で解釈がブレます。青=信頼・誠実、赤=情熱・行動、緑=自然・安心…といった一般的な連想は参考にしつつ、業界文脈も合わせて考えるのが安全策。

ステップ5:使う場面での見え方をチェックする

ここまでの案を、実際に使う場面に落として確認する。名刺、Webのヘッダー、SNSアイコン、書類の角、封筒や看板など。モックを作って、10mm幅や32px角でも読めるか、暗い背景や写真の上でも沈まないか、白黒でも成立するかをチェックする。

最低限そろえる運用セット

- 本体ロゴ(カラー/白黒/単色)

- ・小サイズ向け簡略版(アイコン)

- ・余白(クリアスペース)と最小サイズの指定

- ・推奨背景色、NG例、色コード、フォント名

- ・納品拡張子(AI/SVG/PNG/PDF)とサイズプリセット

制作ガイドラインは「最後の工程で作る」のが一般的。ここまで整えると、誰が使ってもブレません。

トラブルが出たときの直し方

小さいと潰れるなら線を太くし、要素数を減らす。暗い背景で沈むならコントラストの強い版を用意する。写真上で読みにくいなら白縁や単色版で対応する。対応策はガイドに追記する。

初心者が“落とし穴”を避けるための5つのポイント

1,文字と記号を混ぜる前に、個別で強くする

ロゴタイプは読みやすさ・字間・太さで性格が激変します。シンボルは意味と抽象度のバランスが命。まず単体で勝てるかを確認してから、組み合わせるのが鉄則です。

2,配色は“少数精鋭”で

視認性と再現性の観点から、基調1色+補助1色+モノクロを基本に。印刷や看板、スクリーンでの見え方が変わるため、複数環境で検証してから本採用にしましょう。色の与える印象は企画段階の武器にもなるので、意図とセットで選びます。

3,小さくしても読めるかを必ずテスト

SNSアイコンやファビコン、名刺肩の極小サイズで崩れる案は即落とす。縮小時の破綻は“見慣れてくると気付かない”ので、10mm角・32px角の目安で機械的にチェックを。

4,トレンドより“長持ち”を優先

一度決めたロゴは長く使います。短期の流行に寄せ過ぎると陳腐化が早い。骨格は普遍的に、装飾は運用側で調整できる余地を残して設計するのが無難です

5,似ていないかの確認を怠らない

“偶然似た”は普通に起こります。だれしもシンプルを志向するからです。最低限の商標・画像検索と同業調査は、自衛と信頼のためのコスト。

自作・AI・外注の現実比較

| 手段 | 初期コスト | 速さ | 品質の再現性 | 法務リスクコントロール | 拡張性(ガイド・派生物) |

|---|---|---|---|---|---|

| 自作(AI補助) | 低〜中 | 速い | 個人スキル次第 | 事前調査の有無に大きく依存 | 自前整備が必要 |

| 外注(専門会社) | 中〜高 | 普通 | 高い(プロセス整備) | 著作権・類似確認の体制に期待できる | 一式で整うことが多い |

外注の相場感は会社やプランで幅がありますが、一般的な制作会社で6万〜15万円程度の記載例が見られ、著作権譲渡や仕様書の有無で変動します。費用だけでなく実績と納品物の内訳を確認しましょう。

はじめてのロゴ制作・実践スケジュール(7日版)

1日目:ゴールと相手を言語化(1枚ブリーフ)

2日目:競合・商標・媒体の調査

3日目:言葉出し→紙スケッチ→AIたたき台(タイプ別)

4日目:5条件でふるいにかけ、2案に絞る

5日目:色とタイポを詰める(縮小テスト)

6日目:モックを作り、関係者の反応を確認

7日目:運用ガイドの雛形を作る(色コード、余白、サイズ、NG例)

調査→構想→整備の順番を大切に。制作フローを踏むほどブレないロゴに近づきます。

もっと安心したい人向け:外注の上手な頼み方

- 最初の打合せで「目的・使い道・期限・OK/NGイメージ」をはっきり伝える

- 著作権の取り扱い、納品データの形式(AI/SVG/PNG/PDF)を事前に確認する

- 修正回数や追加案の費用、ガイドラインの作成可否を明文化する

FAQ

Q. 文字だけのロゴは弱いか?

A. 弱くない。読みやすさと字間の設計で人格は出る。まず文字だけで強くしてから記号と組み合わせると安定する。

Q. 何色使えばいい?

A. 基調一色、補助一色、白黒から始める。印刷と画面の両方で近い見え方になるかを確認してから決める。

Q. AIで作ったロゴは法的に大丈夫?

A. 問題は生成手段よりも似ているかどうか。競合調査と商標の目視確認を制作前後で行う。

Q. SNSアイコンで潰れる

A. 正方形や円内での簡略版を用意する。線を太く、要素数を減らし、コントラストを確保する。

Q. 事業が変わったら作り直し?

A. まずは微調整から。タグライン、比率、色の更新で乗り切れることが多い。骨格が普遍なら長持ちする。

まとめ

失敗しないコツは、デザインの前に言語化を済ませ、かぶりと使い道を調べ、AIで方向性を広く出してから、客観的な基準で二者択一まで絞ること。最後は使う場面での見え方をチェックし、ガイドに落とし込む。ここまでやれば、初心者でも今日から実務に耐えるロゴを手にできる。

0120-962-165

0120-962-165