1.はじめに

ロゴマークは企業を象徴するものであり、大切なことはデザインの奇抜さや流行を負うことではなく、どこで使われてもそれだとわかること(標準化すること)にあります。

つまり、ロゴマークは企業の看板であり、誇りといっても過言ではありません。

その土台となるのがヴィジュアル・アイデンティティ(以下VI)とコーポレート・アイデンティティ(以下CI)の存在です。

CIとVIについては知らないと損するロゴガイドラインの話でも少し触れましたが、ロゴマーク作成において、両者の存在はとても大切なものです。そこで今回は、改めてこのCIとVIについて取り上げます。

Point:ロゴマークとCI・VIは密接な関係がある

2.CI・VIとは

CIは企業理念やロゴマークなどを利用し、社内外に企業の標準化されたイメージを持ってもらうための戦略や施策のことを指します。

CIは理念を統一するマインド・アイデンティティ(MI)や企業の行動を統一するビヘイビア・アイデンティティ(BI)、そして、主にヴィジュアルに統一感を持たせることで、社会全体に企業や商品のイメージを標準化しようとするVIなどから構成されています。これらは内容こそ異なりますが、総合して基本的には同じ方向性を向いているものです。

ロゴマークや商品などは、このVIと密接に関係する部分ですので、ロゴマーク作成者はCIそしてVIを事前にしっかり理解しておく必要があります。

しかし中には、CIやVIの存在を知らないままロゴマークを作成してしまい、せっかく作ったロゴマークが会社に馴染まなかったという企業もあります。

「うちにはCIやVIなんてものはない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、CIとは前述したとおり、企業理念やスローガンなどで成り立っています。またVIがない企業でも、コーポレートカラーを決めているところもありますよね。

近年、企業として社外にどういった態度を表すのか、またブランドを統一するために、どういったヴィジュアルにこだわるのかということを社外にアピールし、企業としてのブランド価値を高めるためにCIやVIを公開しているところもあります。

ロゴマーク作成のタイミングは、そのままCIやVIの作成や見直しのタイミングともなります。まだCIやVIを持っていないなら、合わせて作成してみてはいかがでしょうか。

Point:ロゴマーク作成のタイミングはそのままCI・VIの作成・見直しのタイミングでもある

3.CI・VIを公開している企業例

ここではCI・VIを公表している企業の事例をご紹介します。画像引用元の部分から各サイトへ移動できますので、作成の際の参考としてご覧ください。

■コーポレート・アイデンティティ事例

・ユニキャスト

(画像引用元:ユニキャスト)

ミッション・ポリシー・社名に込めた想い・ユニキャストの成長エンジンの4つから構成されており、とてもわかりやすいサイトとなっています。

現状企業理念やロゴマークを既に持っているなら、このサイトが参考になるかもしれません。

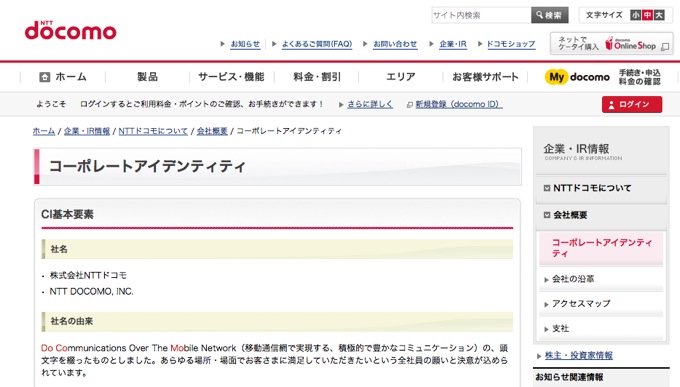

・docomo

(画像引用元:docomo)

主に社名の由来やロゴマークについて明記されています。

・富士ゼロックス

(画像引用元:富士ゼロックス)

企業の理念や将来像、そしてロゴマークの歴史を交えて、企業全体の姿勢を表しています。

■ヴィジュアル・アイデンティティ事例

・MISUMI

(画像引用元:MISUMI)

ロゴマークだけでなく、名刺や封筒など、社外の目に触れるものについて、細かなマニュアルが作られており、企業の方向性や理念などがとてもわかりやすいサイトです。

・青森県立美術館

(画像引用元:青森県立美術館)

実際に施設に使われている文字やアイコンなどを例に出し、美術館のヴィジュアル・アイデンティティを説明しています。

・住友電工

(画像引用元:住友電工)

2015年からVIを導入した企業です。これからCIやVI、ロゴマークを作成する企業にとって参考になるのでは。

・大阪教育大学(VIマニュアル作成に関するサイト)

(画像引用元:大阪教育大学)

大学のVI作成事例は少なくありません。その中でも大阪教育大学では、マニュアル冊子を作成するなど、VIがしっかり作られている大学の一つです。

今回ご紹介したサイト内にも、ロゴマークを一緒に紹介しているサイトが多々ありましたよね。ここからも、ロゴマークとCI・VIは切っても切り離せない関係であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

これからロゴマークを作るなら、ぜひCI・VIについても見なおしてみてはいかがでしょうか。

Point:CI・VIに関するページにロゴマークについての説明を掲載している企業は多い。それだけロゴマークにとってCI・VIは大切なものである

4.まとめ

|

■ロゴマークを作成するなら、CI・VIをもう一度見なおしてみよう ■まだCI・VIを作っていないなら、ロゴマーク作成を機にCI・VI制作に取り掛かってみては ■CI・VIを公表している企業は少なくない。こうした事例を参考にしながら、作成を進めてみては |

0120-962-165

0120-962-165